2025年7月の参議院選挙をめぐり、大阪府内の老人ホームで入居者約30人分の投票用紙が偽造されたとして、施設関係者3人が公職選挙法違反(投票偽造)の疑いで書類送検された。大阪府警によると、3人は入居者本人の意思を確認せず、特定候補者の名前を投票用紙に記入していたとされる。

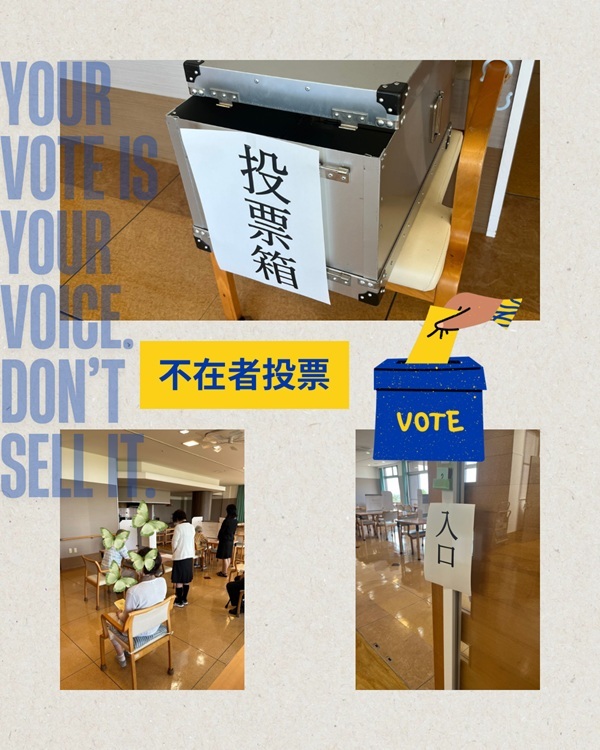

高齢者施設では、身体的・認知的な理由で投票所へ行けない入居者が多く、不在者投票制度が利用されている。投票を支援する職員にとって、手続きの補助は「日常業務の一部」のように感じられるかもしれない。

だが、その支援が「代筆」や「誘導」に変わる瞬間、法を越える行為となる。

「○○さん、この人が介護を良くしてくれそうですよ」

「ここに書けば大丈夫です」

そんな何気ない言葉や行為が、本人の意思を歪める。本人の自由な判断を奪えば、それはもはや支援ではなく介入だ。

介護職員の多くは、善意から動く。だからこそ、「善意が越えてはいけない一線」を、私たちは明確に理解しておく必要がある。

今回の不正は単なる個人の逸脱ではなく、組織的・構造的な問題の一端である可能性がある。上司や団体からの指示がなくとも、「業界のため」という大義名分や「みんなそうしている」という雰囲気が、行動を正当化してしまうことがあるのだ。

介護現場に限らず、日本社会では「空気を読むこと」が重んじられる。だが、その空気が個人の良心を抑え、法を曖昧にする時、私たちは危険な道を歩み始めている。

介護は、人の尊厳を支える仕事だ。食事や入浴の支援と同じように、「意思を尊重すること」もまた介護の核心にある。選挙権は、その尊厳を象徴する権利のひとつである。

「認知症があるから」「判断力が落ちているから」といって、誰かが代わりに投票を決めてよい理由にはならない。むしろ、意思の確認が難しいからこそ、慎重でなければならない。

今、全国の介護現場では「本人の意思確認をどう行うか」「支援と誘導をどう分けるか」という実務的な課題に直面している。制度的にも、職員が安心して法を守れるよう、研修やマニュアルの整備が急務だ。

投票支援とは、手を貸すことではなく、意思を尊重する姿勢のことだ。

私たちは、介護を通して人の尊厳を支えながら、社会の民主主義をも支えている。

今回の事件を「一部の不正」と片づけず、「支援とは何か」「権利とは何か」を問い直す契機としたい。介護の現場が、誰かの意思に左右される場所ではなく、一人ひとりの声が守られる場であり続けることを、社会全体で支えていく必要がある。