理事長コラム

門司誠一の思いをつづります。

-

2026.02.06

このたび、私自身が生まれて初めて入院を経験しました。

病室で過ごす時間の中で、これまで当たり前のように思っていた健康が、決して当然のものではなく、多くの人の支えによって成り立っていることを、改めて実感いたしました。身体が思うように動かず、不安を抱えながら過ごす中で感じたのは、医師や看護師、他医療関係者の皆さまの専門的な対応はもちろん、何気ない声かけや気配りが、どれほど大きな安心につながるかということでした。この経験は、私たちが日々取り組んでいる介護や保育の現場にも、深く通じるものがあると感じています。

高齢者介護の分野では、年齢や病気により不安や不自由さを抱える方々に、安心して生活していただくための支援が求められます。一方、保育の分野では、子どもたちの健やかな成長を支えるとともに、保護者の不安や悩みに寄り添うことが欠かせません。対象は異なりますが、「相手の立場に立ち、心に寄り添う」という点において、介護と保育は同じ理念のもとにある事業だと、今回の経験を通じて改めて感じました。

健康は、失ってからその大切さに気づくものと言われます。スイスの文学者・哲学者であり、19世紀の知識人として非常に影響力のある人物である「アミエル」は、「健康には自由がある。健康はすべての自由で第一のものである。」と言っています。アミエルの言葉は、健康が人生における最も基本的で重要な自由であることを示しています。健康を失うと多くの活動や選択が制限される可能性があり、物理的な制限や病気による苦しみが私たちの自由を奪います。逆に、健康な状態であれば、さまざまな選択肢にアクセスできるため、人生の中での自由度が大きく広がります。アミエルは、健康を最も基本的な自由の条件として強調しているのです。

そして、今回の入院中に今から40年以上前の会話を思い出した。大学の先生から声を掛けられ「お前、好きなもの食ってるか?」と問われた。「もちろん食べてますよ。」と答えると、「お前、健康だな。健康を失うと食べ物に規制がかけられるから‥羨ましいな。」この会話には、若者の健康を案ずる先人の心が籠められています。

今回の入院経験を一つの糧として、今後も職員一同、介護・保育それぞれの現場において、身体だけでなく心にも寄り添う支援を大切にしながら、より質の高いサービスの提供に努めてまいります。引き続き、皆さまのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

-

2026.01.23

新年あけましておめでとうございます。

皆さまにおかれましては、健やかに新しい年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。日頃より、当法人の高齢者介護サービスならびに保育事業をご利用いただき、深く感謝申し上げます。

ご利用者の皆さま、そしてご家族の皆さまの温かいご理解とご協力に支えられ、私どもは日々の歩みを重ねることができております。高齢者介護の現場では、「その人らしく、安心して過ごせる毎日」を大切にし、職員一同、心を込めた支援に努めてまいりました。

また保育の分野におきましては、子どもたち一人ひとりの成長を見守り、笑顔と学びにあふれた環境づくりを心がけております。本年も、利用者の皆さまの声に真摯に耳を傾け、地域に根ざした社会福祉法人として、信頼されるサービスの提供に努めてまいります。

小さな気配りを積み重ね、大きな安心へとつなげていく一年にしたいと考えております。結びに、新しい年が皆さまにとって、健康で穏やか、そして希望に満ちた一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

-

2025.12.29

本年も残すところ、あとわずかとなりました。

利用者の皆さま、ご家族の皆さまには、日頃より当法人の高齢者介護事業および保育事業に深いご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。高齢者介護の現場では、皆さまが安心して毎日を過ごしていただけるよう、職員一同、心を込めて支援に努めてまいりました。また保育の現場では、子どもたちの健やかな成長と笑顔を何より大切にしながら、一日一日を積み重ねてまいりました。

本年も、感染症対策や社会情勢の変化など、さまざまな課題がありましたが、皆さまの温かなお支えとご協力により、無事に一年を締めくくることができましたことを、改めて感謝申し上げます。

来る年も、「人を大切にする福祉」の原点を忘れず、地域に根ざした法人として、より安心で信頼されるサービスの提供に努めてまいります。

年の瀬を迎え、寒さも一段と厳しくなってまいりました。どうかお体に十分お気をつけいただき、穏やかな新年をお迎えください。

本年一年のご厚情に深く感謝申し上げますとともに、皆さまのご多幸を心よりお祈り申し上げ、年末のご挨拶といたします。

社会福祉法人健翔会 ひまわりの園 コスモスの園 -

2025.12.26

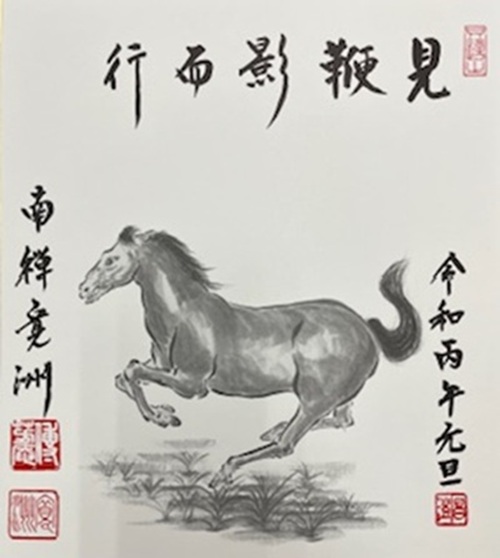

今年も残すところ僅かで、来年は午年となる。年末に菩提寺である臨済宗南禅寺派徳昌寺の浅生憲道ご住職から、田中寛洲南禅寺派管長が書かれた色紙をいただいた。

色紙の裏には「良馬は鞭影を見て行く」という仏陀の言葉があります。優れた馬は、鞭で尻を打たれなくても、鞭の影を見ただけで速度を上げて走るという意味であると書かれている。

この言葉は、単なる動物の比喩ではありません。人の生き方や仕事の姿勢に、驚くほど重なります。たとえば、注意されないと行動できない人と、言われる前に動く人。

問題が起きてから慌てる人と、未然に兆しを読み対処する人。

変化に抵抗する人と、変化の影を見た瞬間、すでに次の一歩を踏み出している人。その差は、能力の大小ではなく、「気づきの早さ」と「自ら動く心」にあります。現代社会は、誰かに叱られてから改善する、そんな余裕が許されないスピードで動いています。情報は溢れ、技術は変わり、価値観すら刻々と更新されていきます。

だからこそ、人は「鞭を受けて動く」よりも、「影を察して動ける存在」でありたいものです。もちろん、すべてを完璧に予測することはできません。しかし、目の前の出来事に無関心でいないこと、変化を恐れず柔軟に応えること、今より一歩先を見ようと努めること、その姿勢こそが“良馬の心”なのかもしれません。

気づいたときに動く。

できるときに始める。

言われる前に考える。その小さな習慣の積み重ねが、私たちをより良い未来へ導いてくれます。鞭の“影”を見て走る、それは今を生きる私たちへの静かな力強い教えです。